2019年秋のオープンに向けて、築45年の建物をリノベーション中の河岸ホテル。今回は、第1期のアーティスト募集で選出され、入居が決まった写真家、三保谷将史さんに、作品への思いや、河岸ホテル入居に対する意気込みについて、話を聞きました。

– アートを始めたきっかけをお聞かせ頂けますか?

学生の頃は、美術やアートといったものと全く接点がありませんでした。大学にも行かず、高校を出てからはずっとフリーターとして働いていました。若い頃から美術が身近な環境にあったという方は少なくないと思うのですが、僕が美術というワードをまともに意識し始めたのは、20代後半ぐらいからです。

20歳の時、会社の先輩の影響もあり、当初安価になってきていたコンパクトデジカメを買いました。小学生の頃から写ルンですが好きで、デジカメなら枚数を気にせず撮れるということに単純に惹かれて。

その当時、色々とストレスが重なり、体調を崩したことがありました。健康のために運動しなきゃと思って、とりあえず歩きはじめて。ただ歩くだけでもなんだし、と思い、、徐々に買ったばかりのデジカメを片手に、写真を撮り歩くようになりました。当時はブログやmixiが全盛で、そういったすぐアップロードできるプラットフォームがあったことも、継続のきっかけになっていたと思います。そうやって見つけたものをすぐ共有できる一連に、こどもの頃に好きだった、虫採りとの繋がりも感じたりしていました。

– そこからどのようなプロセスを経て、写真を本格的に撮りはじめるようになったのでしょうか?

写真を独学で続ける傍ら、20代前半は、「就職しなきゃヤバイ」という焦りにとらわれ、正社員ということを盲目的に目指していました。そんななか入ったある会社で、初めて自分のようなフリーターの人たちと出会う機会がありました。それまでの職場では、自分と同じ立場の人がいなかった。そこでなんというか、肩の荷が降りた感じがして。と同時に、あえてその働き方を選んでいる同世代の姿に背中を押されるように、自分がいま素直にやってみたいことを考えるようになりました。

この時期、写真に関わる様々な人と日常的に出会うようになり、また、厳しく批評してくれる方々にも恵まれました。同時期にiTohenというギャラリーの推薦作家展に選抜され、そこで絵画や立体といった写真以外のジャンルの方との関わりも広がっていき、「なぜこれを撮っているのか?自分にとっての写真って?」ということを一層考えていくようになりました。

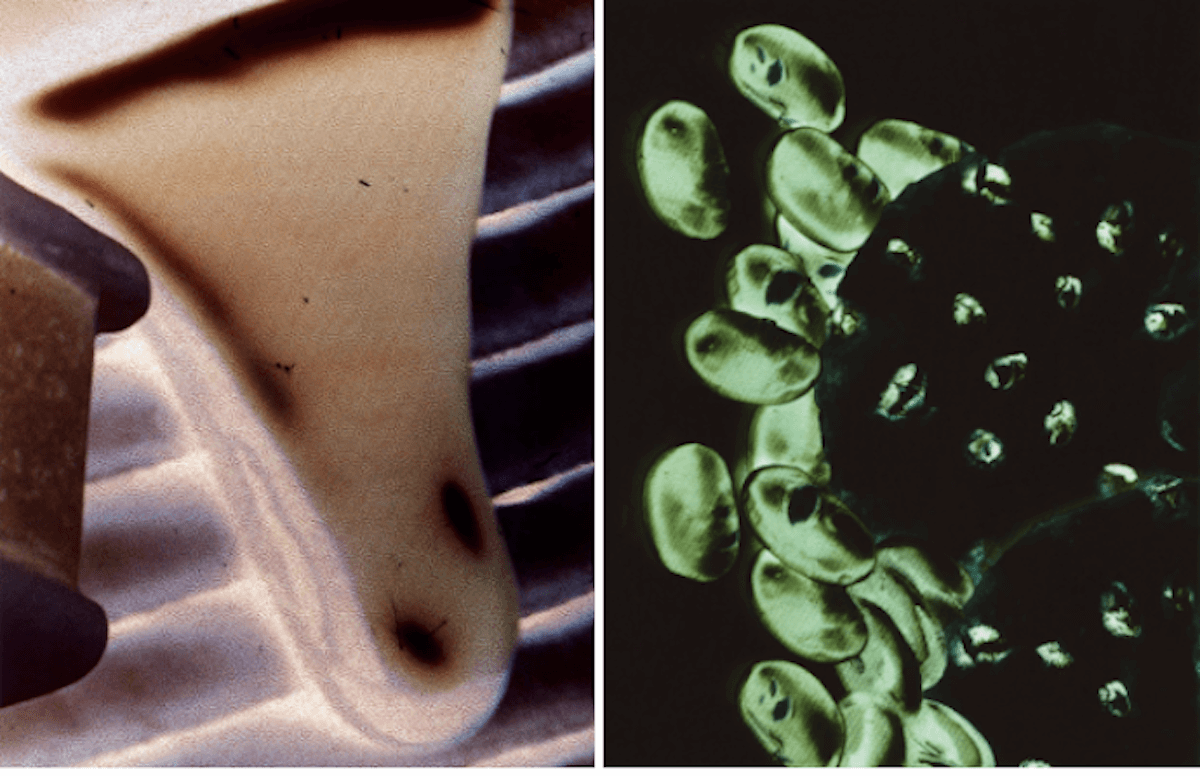

シリーズ”Look for an insect”より

– 人との出会いのなかでご自身の感性を磨かれていったのですね。現在は何を意識して撮影をされているのでしょうか?

何かテーマを明確に決めるタイプでは無いのですが、見えているもの(対象)と、見ている側(主体/自分)、双方の原理や根源、またその関係性が気になっています。例えば電柱だと、僕らは「電柱=電線を支える柱」と捉えられてると思うのですが、猫や虫にとっては、違う存在かもしれませんよね。そういう意味で、電柱(という対象)は多面性を持っている。

同時に、見ている側(主体)にも多面性があります。同じ人間といえども、電気関連の職員の人や、その形や質感にフェチシズムやトラウマを抱えている人なんかがいたりして、みんな違う捉え方をする。じゃあなんで自分という主体は、この対象をこう解釈しているのか。この感覚はなんなのか。こうした関係性への興味から、制作しているんだと思います。

– 形、色、質感がとても印象的な作品が多いですが、どのように撮影されているのでしょうか?

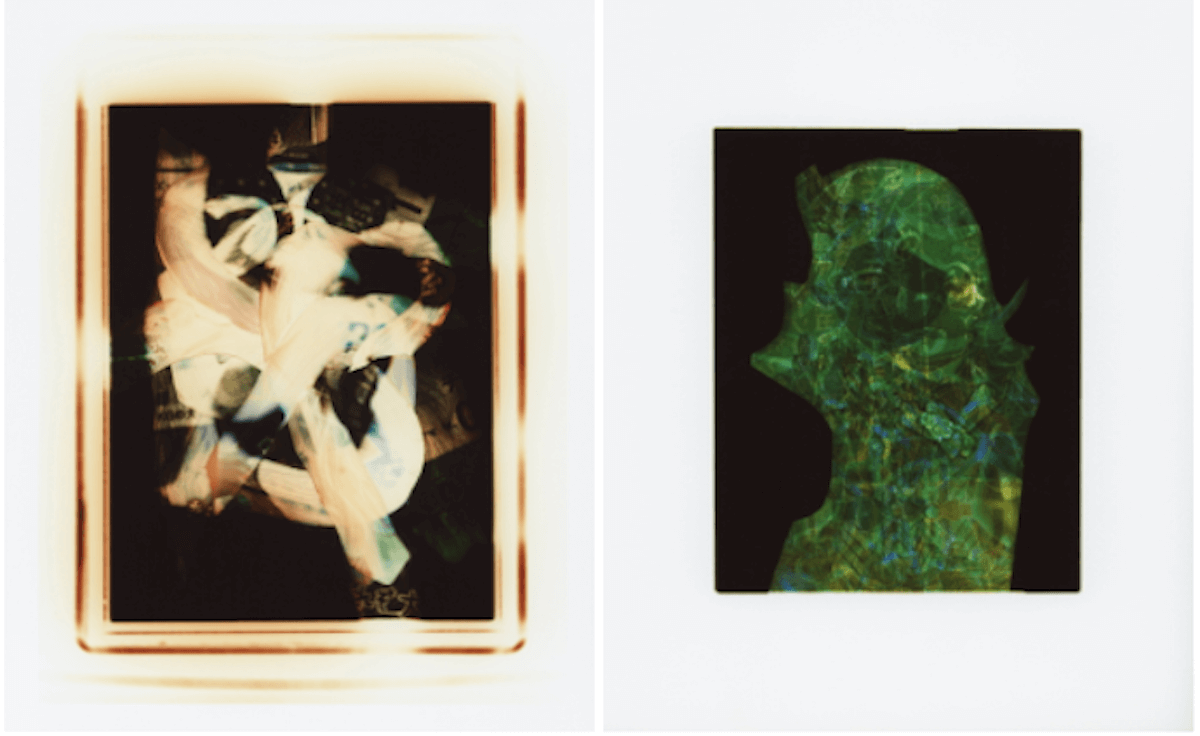

最近の作品はすべてカラーで、暗室で制作しています。通常、写真のネガに写っている像を印画紙に定着させるプロセスが一般的ですが、僕はその写真のネガの代わりに、食品や日用品のパッケージ(光が透過するもの)に印刷されたイメージ写真の一部を用いています。印画紙の上に直接ものを置いたり、物体は介在させず光だけを定着させることもあります。これらは一般にフォトグラムと呼ばれている手法です。カメラを使っておらず、また手作業なので、”撮影”というよりは、”写す”とか”制作”と言い表すことが多いです。

このプロセスの支持体としての印画紙は、もともとネガをポジ像にする用途のものなので、受けた色光とは反対の色を発色します。また、定着させる素材の材質(紙やアルミなのか等)や、素材自体の折れ目やシワといった状態も、光の屈折などとして影響し、イメージとして定着されます。そのため、意図しない色味やディティール感が現れやすいと感じます。

シリーズ” lmages are for illustration purposes”より

この作品の素材として使用しているイメージ写真というものは、本来、買い手がイメージしやすいようとても具体的な意味記号としてつくられたものです。おかげで僕らは、コンビニで新商品のパッケージに印刷されたイメージ写真をさっと見ただけで、どんな味や食感かなど、大体直感できます。

それほどの具体的な記号が、意味不明なイメージに変換される面白さは、先ほどの「電柱」の話に繋がります。別の視点から、対象を眺めるイメージですね。私にとってそれは、まるで生まれてはじめて見る虫のようでもあります。私はこれを、比喩的に「印画紙の目」と言い表すこともあります。

こうした複眼的なプロセスを通して、自分の身の周りに潜在する対象を、違った側面から見つめることは、「知っている」ということを再解釈することでもあると思います。

最近知ったある作家の方が、「分かっていくことは、思い込んでいくことでもある」と言っていました。また、マルセル・デュシャンの「人がわかっている、というとき、大概は分かっているのではなく、信じている」、という言葉にはうなづかされます。

– 被写体は、どのように選んでいるのでしょう?

「身近なもの、特別じゃないもの」が気になることが多いです。このシリーズに使用したお菓子のパッケージも、私にとってとても身近な存在ですし、それは誰にとってもそうであるはずです。

フォトグラムをはじめて一年ぐらい経った時期、ちょうど一人暮らしをはじめたのですが、ゴミ捨てを毎週自分でするようになる中で、自分という生き物が日々消費する物質の量や存在を意識するようにもなりました。通常ゴミとなるものを捨てずに、フォトグラム用に保管しておくようにしています。

– 最近はどのような作品を作っているんでしょう?

今年5月、SONYさんから渋谷を舞台にしたプロジェクトで「渋谷のストリート」をテーマにした制作依頼をいただきました。カメラ無しでもOKという寛大なご返答もいただけたので、渋谷で配布されている無料配布物(チラシやポケットティッシュなど)を素材に、コラージュ等もまじえつつフォトグラムで制作したものを発表しました。

シリーズ “ご自由にお取り下さい”より

– 河岸ホテルに入居を決めるに至ったきっかけを教えて頂けますか?

ずっと写真を続けてきましたが、他にもさまざまな表現方法や考え方に興味があります。河岸ホテルで美術の異文化経験を通して、自分にとっての写真をさらに捉え直したいという思いがあります。

今まで、写真はすべて独学で学んできました。アカデミック分野での写真教育にも興味があったので、夜間の専門学校のも行ったのですが、期待していた環境とは少し違いました。やはり実践的な環境に確実な学びがある気がしています。

河岸ホテルは、スタジオがあり、生活レベルで様々な人と関われる環境なので、ここで自身をもっとアップデートしたいと思っています。

– 今後の展望や、河岸ホテルで挑戦してみたいことを教えてください

河岸ホテルでは、写真以外の違うジャンルにも挑戦したいと思っています。様々な人が出入りする環境になると思うので、色んな影響をあえて受けながら、スタジオスペースも活用していきたいです。自分の作家としての経験が活かせる仕事にも挑戦してみたいですね。

私は、「アートをやっている」、「自分は写真家だ」という意識はありません。そう呼ばれる事に抵抗がある訳でもないのですが、それを目指してやってきている訳ではないんです。

こどもの頃は虫採りや、漫画を書いたり、劇をしたりゲームを作ったり、そういうことを人一倍やっていました。その衝動が地続き的に、根底に今もある感じがしていて。幼少期から消えないこの感覚をなにより大切にし、河岸という場所で、自分と向き合う時間をより多く作りたいと思ってます。

(文・写真 Mariko Sugita 作品写真:三保谷将史)

三保谷将史(みほたにまさし)

1987年 大阪出身。コピーライターやギャラリースタッフを勤める傍ら、2007年頃より独学で写真を学びはじめる。2015年に大阪ビジュアルアーツ写真学科夜間部を卒業。のち写真保存や美術施工等の経験を経て現在に至る。直近の活動では、大理国際写真祭(中国)への日本人招待作家選出や、雑誌IMAとファッションブランドEditionとのコラボ企画にも参加。また、8/24よりKANA KAWANISHI PHOTOGRAPHY(東京)にて個展を開催する。